पीएम-कुसुम योजना | PM-KUSUM Yojana

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर (राजस्थान) ज़िले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

प्रमुख बिंदु:

प्रमुख बिंदु:

परिचय :

- पीएम-कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये शुरू किया गया था।

- फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंज़ूरी प्रदान की।

- बजट 2020-21 के अंतर्गत सरकार योजना का विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करेगी। इसके आलावा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के सौरीकरण (Solarisation) में मदद करेगी।

- पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी।

|

| पीएम-कुसुम योजना |

पीएम कुसुम योजना के घटक:

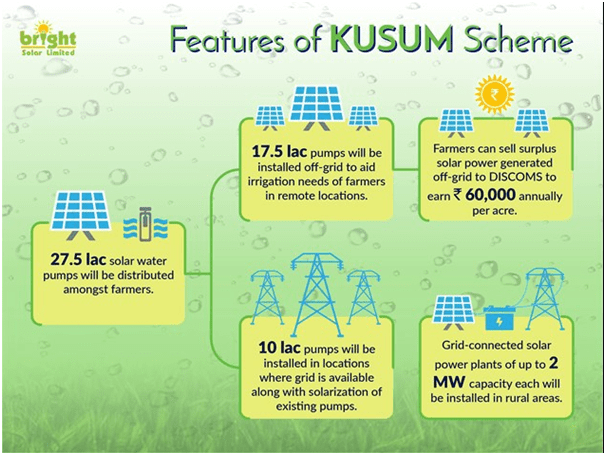

- पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

- घटक A : भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।

- घटक B : 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।

- घटक C : ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)।

योजना के अपेक्षित लाभ:

- डिस्कॉम की सहायता:

- यह योजना कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के बोझ को कम करते हुए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक होगी।

- यह अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO) के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।

- राज्यों की सहायता:

- इस योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आपूर्ति के दौरान होने वाली विद्युत क्षति या ट्रांसमिशन हानि (Transmission Loss) को कम किया जा सकेगा।

- यह योजना सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में होने वाले परिव्यय को कम करने का एक संभावित विकल्प हो सकती है।

- किसानों की सहायता:

- यदि किसान अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित अधिशेष विद्युत को बेचने में सक्षम होते हैं, तो इससे उन्हें बिजली बचाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा और भूजल का उचित एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

- यह योजना किसानों को सौर जल पंपों (ऑफ-ग्रिड और ग्रिड-कनेक्टेड दोनों) के माध्यम से जल संरक्षण सुविधा प्रदान करने में सहायक हो सकती है।

- पर्यावरणीय सहायता:

- इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिये सौर चालित पंपों की स्थापना के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही प्रदूषण में वृद्धि करने वाले डीज़ल पंपों के प्रयोग में कमी लाने में सफलता प्राप्त होगी।

- डिस्कॉम की सहायता:

चुनौतियाँ:

- संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता:

- इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किये जाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपकरणों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता है। वर्तमान में स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये पारंपरिक विद्युत या डीज़ल पंप की तुलना में सोलर पंप की उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- इसके अलावा ‘घरेलू सामग्री की आवश्यकता’ (Domestic Content Requirements- DCR) संबंधी नियमों की सख्ती के कारण सौर ऊर्जा उपकरण आपूर्तिकर्त्ताओं को स्थानीय सोलर सेल (Solar Cell) निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, हालाँकि वर्तमान में देश में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त घरेलू सोलर सेल निर्माण क्षमता नहीं विकसित की जा सकी है।

- छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी:

- इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी किये जाने का आरोप भी लगता रहा है, क्योंकि यह योजना 3 हॉर्स पावर (HP) और उससे उच्च क्षमता वाले पंपों पर केंद्रित है।

- इस योजना के तहत किसानों की एक बड़ी आबादी तक सौर पंपों की पहुँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी है क्योंकि वर्तमान में देश के लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं।

- विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भू-जल स्तर में हो रही गिरावट किसानों के लिये छोटे पंपों की उपयोगिता को सीमित करती है।

- भू-जल स्तर में गिरावट:

- कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दिये जाने के कारण सिंचाई पर खर्च की जाने वाली विद्युत की लागत बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कई किसानों द्वारा अनावश्यक रूप से जल का दोहन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भू-जल का यह अनियंत्रित दोहन जल स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण है।

- सिंचाई के लिये सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने के बाद भू-जल स्तर में गिरावट की स्थिति में उच्च क्षमता के पंपों को लगाना और भी कठिन तथा खर्चीला कार्य होगा, क्योंकि इसके लिये किसानों को पंप के साथ-साथ बढ़ी हुई क्षमता के लिये सोलर पैनलों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

- संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता:

आगे की राह:

- केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति इस विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा योजना की सफलता की कुंजी है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा कोई भी सुधार तब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि केंद्र, राज्य और अन्य सभी हितधारकों के बीच इस संदर्भ में आम सहमति न बन जाए।

- सिंचाई के लिये पारंपरिक डीज़ल या विद्युत चालित पंपों से सौर पंपों की तरफ बढ़ने के साथ ही किसानों को 'ड्रिप इर्रिगेशन' (Drip irrigation) जैसे आधुनिक उपायों को भी अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पानी और बिजली की भी बचत होगी।

- इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और हितधारकों की इस पहल में गंभीरता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कार्यान्वयन की उच्च लागत और व्यापक रखरखाव की चुनौतियों को देखते हुए योजना की बेंचमार्क कीमतों को अधिक आकर्षक बनाना होगा।

स्रोत: द हिंदू, DRISTI IAS

Read About ब्रेटन वुड्स समझौता और प्रणाली

Read About डीआरडीओ ने नौसेना के जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है

Read About विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (UPLIN) | Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) scheme

Education

,

News

,

Sarkari Yojana

Read About डीआरडीओ ने नौसेना के जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है

Read About विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (UPLIN) | Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) scheme

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Please do not enter any spam link in the comment box.