वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 | World Hunger Index-2021

चर्चा में क्यों?

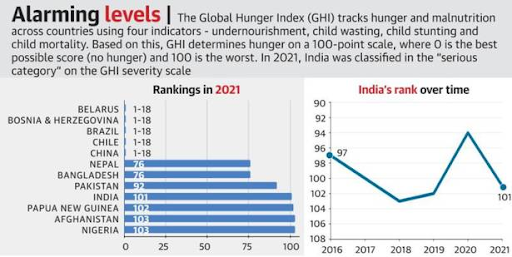

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में:

- वार्षिक रिपोर्ट: कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।

- यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्तूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण GHI के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है।

- उद्देश्य: वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना।

- गणना: इसकी गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है:

- अल्पपोषण: अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या।

- चाइल्ड वेस्टिंग: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, जिनका वज़न उनकी ऊंँचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है।

- चाइल्ड स्टंटिंग: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, जिनका वज़न उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है।

- बाल मृत्यु दर: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर।

- स्कोरिंग:

- चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर GHI 100-बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है (शून्य भूख) और 100 को सबसे खराब माना जाता है।

- प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है।

- आँकड़ा संग्रहण:

- खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्पपोषण डेटा प्रदान किया जाता है और बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टीमेशन (यूएन आईजीएमई) से प्राप्त किया जाता है।

- बच्चों की वेस्टिंग और स्टंटिंग के आँकड़े यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस से लिये गए हैं।

- वार्षिक रिपोर्ट: कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।

- वैश्विक परिदृश्य:

- भुखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छा नही पाया गया।

- वर्तमान GHI अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष रूप से 47 देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे।

- खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता:

- बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियाँ भुखमरी के स्तर को बढ़ा रही हैं।

- दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार (वैश्विक भूख सूचकांक का एक घटक) बढ़ रहा है।

- यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है।

- क्षेत्रों, देशों और समुदायों के बीच व्यापक असमानता है जिससे सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) "किसी को भी पीछे न छोड़ने" पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

- अफ्रीका विशेष रूप से उप-सहारा और दक्षिण एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भूख का स्तर गंभीर बना हुआ है।

- भुखमरी समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम का निष्पादन बहुत अच्छा नही पाया गया।

- भारतीय परिदृश्य:

- वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है।

- वर्ष 2000 में भारत का GHI स्कोर 27.5 था जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया है। GHI का यह स्कोर गंभीर स्तर का माना जाता है।

- जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है।

- भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में उल्लेखनीय कमी देखी गई है- वर्ष 1998-1999 के स्तर 54.2% से घटकर यह 2016-2018 में 34.7% हो गई थी लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

- भारत के GHI स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3% था जो अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है, भारत का यह स्कोर वर्ष 1998-1999 के 17.1% की तुलना में थोड़ा अधिक है।

- इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे निम्नतम देशों में है।

- भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से भी पीछे है। पाकिस्तान- 92, नेपाल और बांग्लादेश- 76 तथा श्रीलंका 65वें स्थान पर है।

- भारत का पक्ष:

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली अवैज्ञानिक है।

- सरकार के अनुसार, वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021 और 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021' पर FAO रिपोर्ट ने निम्नलिखित तथ्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है:

- इस रिपोर्ट का मूल्यांकन 'चार आधारों' किया गया है, यह सर्वे भौतिक रूप से न कर टेलीफोन के माध्यम से आयोजित किया गया था।

- अल्पपोषण के वैज्ञानिक माप के लिये वज़न और ऊंँचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि टेलीफोनिक सर्वे के दौरान इसमें विसंगतितियाँ पाई गई थीं।

- रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी कोविड अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े पैमाने पर प्रयास की अवहेलना की गई है।

- इस रिपोर्ट का मूल्यांकन 'चार आधारों' किया गया है, यह सर्वे भौतिक रूप से न कर टेलीफोन के माध्यम से आयोजित किया गया था।

भारत द्वारा प्रारंभ पहलें:

- ईट राइट इंडिया मूवमेंट: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिये प्रेरित किये जाने हेतु आयोजित एक आउटरीच गतिविधि।

- पोषण अभियान: इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया, इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) को कम करना है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यह 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है।

- फूड फोर्टिफिकेशन: फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट प्रमुख विटामिनों तथा खनिजों जैसे- आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को चावल, दूध एवं नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% हिस्से को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।

- मिशन इंद्रधनुष: यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (वीपीडी) के खिलाफ टीकाकरण के लिये लक्षित करता है।

- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना: 2 अक्तूबर, 1975 को शुरू की गई, आईसीडीएस योजना के तहत छह सेवाओं (पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालयी गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाओं) का पैकेज, 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराया जाता है।

Read About ब्रेटन वुड्स समझौता और प्रणाली

Read Also सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल | Major sites of Indus Valley Civilization In Hindi

Read Also ‘निजता का अधिकार’ और ‘भूल जाने का अधिकार’ | 'Right to Privacy' and 'Right to be Forgotten'

Must Read The story of Anna Kiesenhofer: From Ph.D. in mathematics to being Olympics 2021 cycling champion

Education , News

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Please do not enter any spam link in the comment box.